Weiterbildung – Online lernen – Management – Managementarten – Change Management – Definition, Prozess, Phasen, Voraussetzungen & Erfolgsfaktoren

In einer Welt, die von technologischen Innovationen, globalem Wettbewerb und sich ständig verändernden Kundenbedürfnissen geprägt ist, ist Change Management längst nicht mehr eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Unternehmen, die Veränderungen nur reaktiv angehen, laufen Gefahr, Marktanteile zu verlieren oder im schlimmsten Fall komplett vom Markt zu verschwinden.

Der Wandel kann durch verschiedenste Faktoren ausgelöst werden – von Fusionen und Übernahmen, Digitalisierungsprojekten und neuen gesetzlichen Vorgaben bis hin zu Veränderungen in der Unternehmenskultur. Erfolgreiches Change Management stellt sicher, dass diese Veränderungen nicht nur umgesetzt, sondern auch nachhaltig im Unternehmen verankert werden.

In diesem Beitrag erfahren Sie:

- Was Change Management genau bedeutet?

- Wie sich die Prozesse und Phasen gestalten?

- Welche Voraussetzungen für Erfolg notwendig sind?

- Wie Unternehmen Widerstände überwinden?

- Welche klassischen und modernen Ansätze in der Praxis funktionieren?

Was ist Change Management? – Definition und Zielsetzung

Change Management ist ein strukturierter Ansatz, um geplante Veränderungen in einer Organisation zu steuern. Es handelt sich um einen ganzheitlichen Prozess, der strategische, organisatorische und menschliche Aspekte berücksichtigt. Im Kern geht es darum, neue Strukturen, Prozesse, Technologien oder Verhaltensweisen einzuführen, ohne dass der laufende Betrieb zusammenbricht oder die Mitarbeiterorientierung verloren geht.

Kernziele des Change Managements sind:

- Effizienzsteigerung: Prozesse werden optimiert, Ressourcen besser genutzt.

- Anpassungsfähigkeit: Das Unternehmen reagiert schneller auf Marktveränderungen.

- Mitarbeiterintegration: Die Belegschaft wird in den Wandel eingebunden.

- Risikominimierung: Potenzielle Störungen und Konflikte werden früh erkannt.

- Nachhaltigkeit: Veränderungen werden dauerhaft in der Unternehmenskultur verankert.

Ein Beispiel: Ein mittelständisches Produktionsunternehmen entscheidet sich für die Einführung eines neuen ERP-Systems. Ohne Change Management könnte dies zu massiven Widerständen führen, weil Mitarbeiter sich mit den neuen Prozessen überfordert fühlen. Mit einem gut geplanten Change Management werden die Mitarbeiter frühzeitig informiert, geschult und in die Umstellung einbezogen – die Akzeptanz steigt, und die Einführung verläuft reibungsloser.

Historische Ursprünge des Change Managements

Die Ursprünge reichen zurück in die 1930er Jahre. Damals wurde das Thema Organisationsveränderung erstmals wissenschaftlich untersucht.

- Hawthorne-Studien (1924–1932)

Forscher wie Elton Mayo und Fritz Roethlisberger untersuchten beim US-Unternehmen Western Electric den Einfluss von Arbeitsbedingungen auf die Produktivität. Das überraschende Ergebnis: Psychologische Faktoren wie Anerkennung, Wertschätzung und Mitbestimmung hatten oft mehr Einfluss als technische Verbesserungen. - Kurt Lewin (1940er Jahre)

Lewin gilt als „Vater des Change Managements“. Sein 3-Phasen-Modell (Auftauen, Bewegen, Einfrieren) prägte die Theorie und Praxis bis heute. - John P. Kotter (1990er Jahre)

Kotter entwickelte ein 8-Stufen-Modell, das den Fokus stärker auf Führung, Kommunikation und Motivation legte.

Seit den 1970er Jahren entwickelte sich das Verständnis von Change Management weiter: Veränderung wurde nicht mehr als einmaliges Ereignis, sondern als kontinuierlicher Prozess verstanden, der tief in der Unternehmenskultur verankert sein muss.

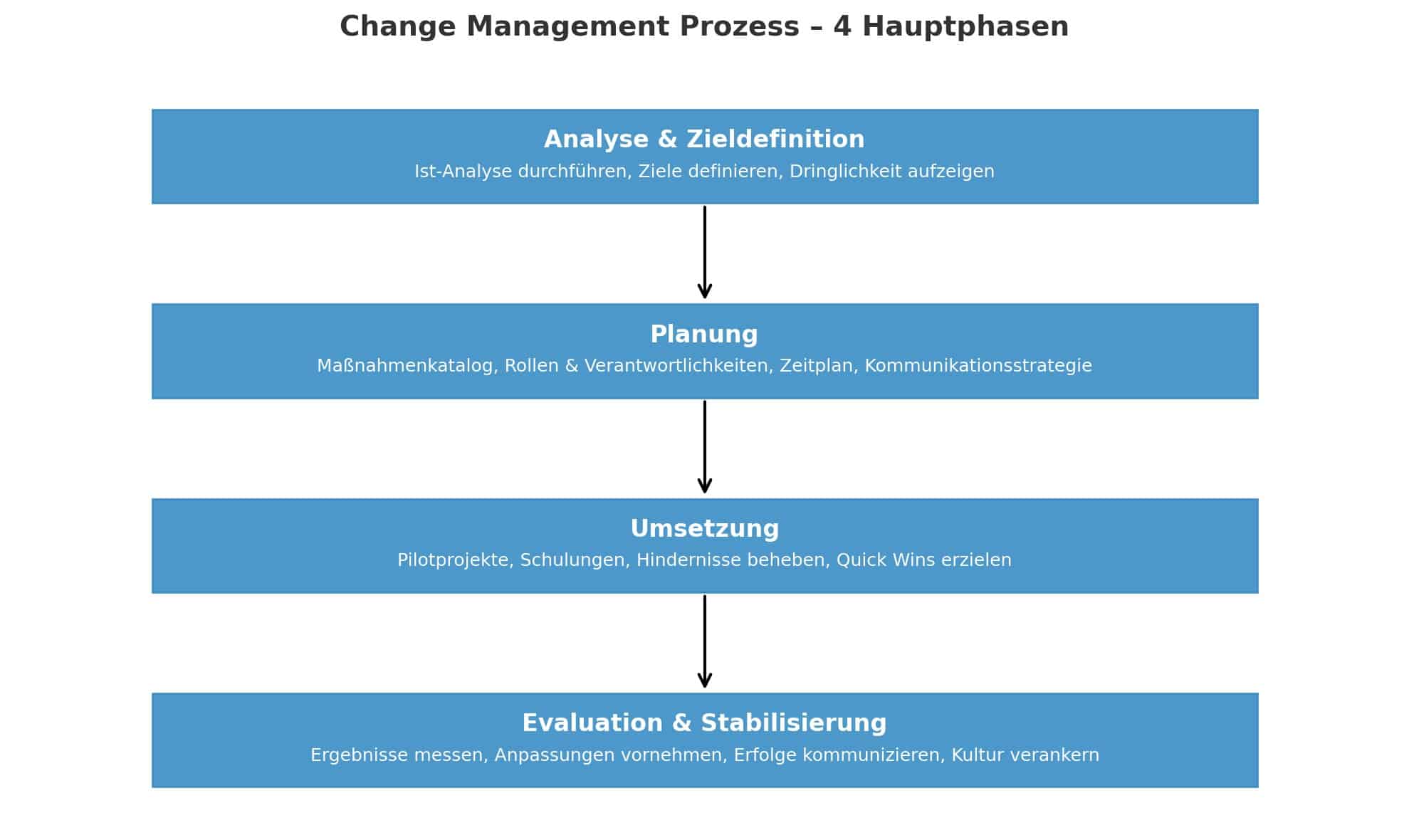

Der Change Management Prozess – Von der Idee bis zur Verankerung

Der Change Management Prozess ist der zentrale Handlungsrahmen, um Veränderungen in einem Unternehmen strukturiert, nachvollziehbar und effizient umzusetzen. Er stellt sicher, dass alle Beteiligten verstehen, warum sich etwas verändert, wie der Wandel abläuft und welche Rolle sie selbst dabei spielen. Ein gut gestalteter Prozess reduziert Unsicherheiten, steigert die Akzeptanz und sorgt dafür, dass Veränderungen nachhaltig wirken. Der Prozess kann je nach Unternehmen, Branche und Veränderungsziel variieren, folgt jedoch in der Praxis häufig einem ähnlichen Ablauf. Er umfasst in der Regel vier Hauptphasen: Analyse & Zieldefinition, Planung, Umsetzung sowie Evaluation & Stabilisierung. Diese vier Phasen werden hier jetzt näher erläutert:

Analyse und Zieldefinition – Die Grundlage jeder Veränderung

Warum diese Phase entscheidend ist: Ohne eine präzise Analyse laufen Veränderungsprojekte Gefahr, am eigentlichen Bedarf vorbeizugehen. Unternehmen müssen zunächst verstehen, wo sie stehen und wo sie hinwollen. Dabei geht es nicht nur um technische oder wirtschaftliche Kennzahlen, sondern auch um weiche Faktoren wie Unternehmenskultur, Mitarbeiterzufriedenheit und Kommunikationsstrukturen.

Wichtige Schritte:

- Ist-Analyse durchführen

- Erhebung relevanter Kennzahlen (Produktivität, Kosten, Durchlaufzeiten)

- Analyse von Stärken und Schwächen im aktuellen Prozess

- Ermittlung externer Faktoren wie Markttrends, Wettbewerbsdruck oder neue Gesetze

Beispiel: Ein Handelsunternehmen stellt fest, dass seine Lagerprozesse im Vergleich zur Konkurrenz 20 % länger dauern – ein klarer Wettbewerbsnachteil.

- Ziele definieren

- Konkrete, messbare, realistische und zeitgebundene Ziele (SMART-Methode)

- Priorisierung der Ziele nach Dringlichkeit und Nutzen

Beispiel: Ziel könnte sein, die Lagerdurchlaufzeit innerhalb von 12 Monaten um 15 % zu reduzieren.

- Dringlichkeit aufzeigen

- Interne und externe Gründe klar kommunizieren

- Verdeutlichen, welche Risiken bei Untätigkeit entstehen

Beispiel: Verpasste Liefertermine führen zu unzufriedenen Kunden und Umsatzverlust.

Planung – Der Fahrplan für den Wandel

Warum diese Phase entscheidend ist: Eine Veränderung ohne klaren Plan ist wie eine Reise ohne Karte – es ist unklar, wie man ans Ziel kommt, wer für welchen Abschnitt verantwortlich ist und welche Ressourcen benötigt werden.

Wichtige Schritte:

- Maßnahmenkatalog erstellen

- Welche konkreten Schritte führen zum Ziel?

- Welche Ressourcen (Zeit, Budget, Personal) werden benötigt?

Beispiel: Einführung eines neuen ERP-Systems, Neustrukturierung von Teams, Anpassung der Arbeitsabläufe.

- Rollen und Verantwortlichkeiten festlegen

- Wer ist der Projektleiter?

- Wer ist für Kommunikation, Schulungen oder technische Umsetzung zuständig?

- Wer trifft Entscheidungen bei Problemen?

Beispiel: Ein Projektleiter wird benannt, unterstützt von einem interdisziplinären Kernteam.

- Zeitplan entwickeln

- Realistische Meilensteine setzen

- Pufferzeiten einplanen, um unvorhergesehene Hindernisse abzufangen

Beispiel: Pilotphase von drei Monaten, danach sukzessive Ausweitung auf alle Standorte.

- Kommunikationsstrategie ausarbeiten

- Welche Botschaften werden an wen, wann und wie kommuniziert?

- Regelmäßige Informationskanäle wie Newsletter, Intranet oder Mitarbeiter-Meetings nutzen

Beispiel: Monatliche Projektupdates im Intranet, wöchentliche Teammeetings.

Umsetzung – Der Schritt in die Veränderung

Warum diese Phase entscheidend ist: Hier entscheidet sich, ob der sorgfältig erarbeitete Plan Realität wird. Die Umsetzung ist nicht nur eine technische Aufgabe, sondern vor allem ein menschlicher Prozess, bei dem Akzeptanz und Motivation der Mitarbeiter eine Schlüsselrolle spielen.

Wichtige Schritte:

- Pilotprojekte starten

- Kleinere Testläufe in einzelnen Abteilungen

- Erkenntnisse auswerten und Anpassungen vornehmen

Beispiel: Einführung neuer Software zunächst in einer Filiale, bevor alle Filialen umgestellt werden.

- Mitarbeiter schulen und begleiten

- Schulungen, Workshops, E-Learning-Angebote

- Ansprechpartner für Fragen und Probleme benennen

Beispiel: Ein Support-Team steht während der Umstellung per Hotline bereit.

- Hindernisse identifizieren und beheben

- Engpässe im Prozess oder in der Kommunikation aufdecken

- Unklare Zuständigkeiten sofort klären

Beispiel: Zusätzliche Ressourcen bereitstellen, wenn Abteilungen überlastet sind.

- Quick Wins erzielen

- Frühzeitige kleine Erfolge sichtbar machen

- Motivation und Vertrauen in den Prozess stärken

Beispiel: Nach Einführung eines digitalen Freigabeverfahrens sinkt die Bearbeitungszeit von Anträgen sofort um 25 %.

Evaluation und Stabilisierung – Nachhaltigkeit sichern

Warum diese Phase entscheidend ist: Ohne Evaluation besteht die Gefahr, dass alte Gewohnheiten zurückkehren. Die Stabilisierung sorgt dafür, dass der Wandel langfristig in der Organisation verankert wird.

Wichtige Schritte:

- Ergebnisse messen

- Vergleich von Soll- und Ist-Werten

- Befragung der Mitarbeiter und Kunden

Beispiel: Kundenzufriedenheit steigt nach Prozessoptimierung um 12 %.

- Anpassungen vornehmen

- Prozesse nachjustieren, falls Ziele nicht vollständig erreicht wurden

Beispiel: Zusätzliche Schulungseinheiten, um die Nutzung neuer Tools zu verbessern.

- Prozesse nachjustieren, falls Ziele nicht vollständig erreicht wurden

- Erfolge kommunizieren

- Fortschritte und positive Auswirkungen sichtbar machen

- Wertschätzung für den Einsatz der Beteiligten zeigen

Beispiel: Veröffentlichung eines Projekterfolgs im Unternehmensnewsletter.

- Veränderung in der Kultur verankern

- Neue Standards in Richtlinien und Arbeitsanweisungen aufnehmen

- Führungskräfte als Vorbilder im neuen System etablieren

Beispiel: Einführung einer jährlichen Review-Runde, um kontinuierliche Verbesserungen zu fördern.

Die 3 Phasen im Change Management nach Kurt Lewin

Lewins Modell ist bis heute eine Grundlage vieler Change-Prozesse.

Auftauphase (Unfreeze)

Ziel: Bewusstsein für Veränderung schaffen.

Alte Strukturen und Gewohnheiten werden aufgelockert, damit Neues entstehen kann.

Beispiel: Ein Unternehmen erkennt, dass seine veraltete Produktionssoftware nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Die Geschäftsleitung kommuniziert offen die Risiken des Status quo und die Vorteile einer Modernisierung.

Bewegungsphase (Move)

Ziel: Veränderung aktiv gestalten. Neue Prozesse werden eingeführt, getestet und angepasst.

Beispiel: Mitarbeiter arbeiten parallel mit der alten und der neuen Software, um Sicherheit zu gewinnen.

Einfrierphase (Refreeze)

Ziel: Veränderung stabilisieren. Der neue Zustand wird zum Standard. Alle Prozesse, Anleitungen und Verantwortlichkeiten sind angepasst.

Beispiel: Die neue Software wird ausschließlich genutzt, Schulungen abgeschlossen, Prozesse dokumentiert.

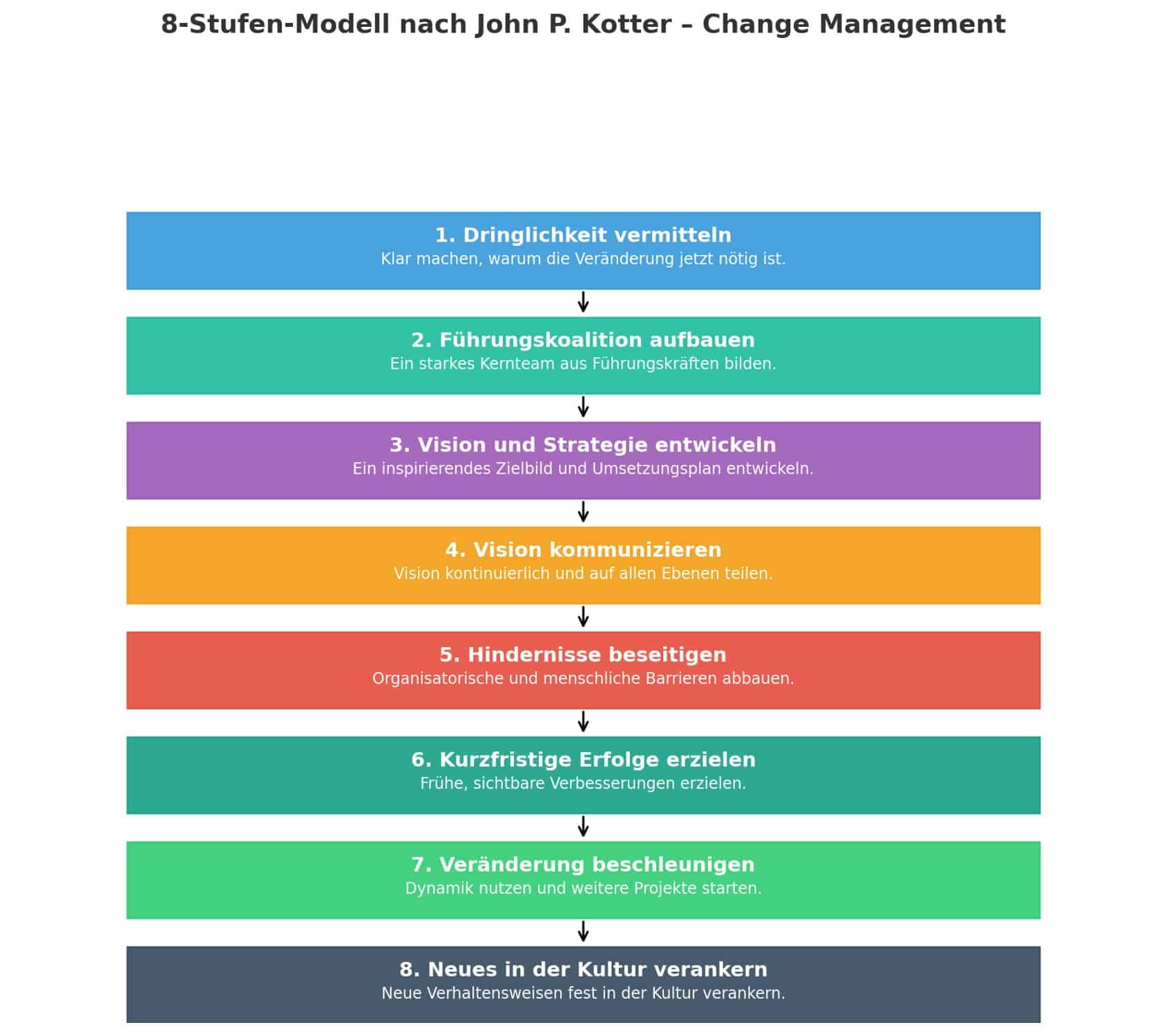

Das 8-Stufen-Modell nach John P. Kotter – Erfolgreiche Veränderungen Schritt für Schritt

Der US-amerikanische Professor John P. Kotter gilt als einer der einflussreichsten Theoretiker im Bereich Change Management. Sein 8-Stufen-Modell wurde in den 1990er Jahren entwickelt und wird bis heute weltweit angewendet – sowohl in großen Konzernen als auch in mittelständischen Unternehmen. Es bietet einen klar strukturierten Fahrplan, um Veränderungen nicht nur einzuleiten, sondern auch nachhaltig zu verankern. Das Modell baut aufeinander auf: Jede Stufe ist Voraussetzung für den Erfolg der nächsten. Werden einzelne Schritte übersprungen, steigt das Risiko für Widerstand, Fehlkommunikation oder Rückfall in alte Strukturen.

Dringlichkeit vermitteln

Veränderung braucht einen Anlass, der allen Beteiligten klar ist. Unternehmen müssen zeigen, warum ein Wandel notwendig ist – und zwar nicht abstrakt, sondern anhand von konkreten Zahlen, Fakten und Beispielen. Dies kann ein Rückgang der Marktanteile, neue gesetzliche Anforderungen oder technologische Entwicklungen sein. Ohne ein Gefühl der Dringlichkeit entsteht kein Handlungsdruck, und der Wandel versandet.

Beispiel: Ein Maschinenbauunternehmen zeigt seinen Mitarbeitern eine Marktanalyse, die belegt, dass Wettbewerber mit moderneren Fertigungstechniken schneller und günstiger produzieren.

Führungskoalition aufbauen

Kein Veränderungsprozess wird allein vom Geschäftsführer getragen. Kotter betont die Notwendigkeit einer schlagkräftigen Führungskoalition – ein Kernteam aus Führungskräften, Schlüsselpersonen und Meinungsführern, das den Wandel aktiv unterstützt. Dieses Team muss kompetent, glaubwürdig und engagiert sein, um Vertrauen zu schaffen.

Praxis-Tipp: Die Führungskoalition sollte bereichsübergreifend aufgestellt sein – so werden Silos aufgebrochen und unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt.

Vision und Strategie entwickeln

Menschen lassen sich nicht allein durch Zahlen motivieren – sie brauchen ein Zielbild. Die Vision sollte prägnant, verständlich und inspirierend sein, damit jeder im Unternehmen sie wiedergeben kann. Parallel wird eine Strategie entwickelt, die beschreibt, wie dieses Ziel erreicht werden soll.

Beispiel:

- Vision: „Wir werden bis 2027 der umweltfreundlichste Anbieter in unserer Branche.“

- Strategie: Investition in neue Maschinen, Umstellung auf erneuerbare Energien, Reduktion des CO₂-Ausstoßes um 50 %.

Vision kommunizieren

Selbst die beste Vision nützt nichts, wenn sie in einer Schublade verschwindet. Kotter empfiehlt, die Vision kontinuierlich und auf allen Ebenen zu kommunizieren – nicht nur per Rundmail, sondern auch in Meetings, Schulungen und informellen Gesprächen. Wichtig ist, dass Führungskräfte die Vision vorleben.

Beispiel: Statt nur Präsentationen zu zeigen, besuchen Führungskräfte regelmäßig Teams vor Ort und sprechen über Fortschritte und Herausforderungen im Veränderungsprozess.

Hindernisse beseitigen

Auch die überzeugendste Vision scheitert, wenn organisatorische, technische oder menschliche Barrieren bestehen bleiben. Das können veraltete Systeme, unklare Verantwortlichkeiten oder interne Machtkämpfe sein. Führungskräfte müssen Hindernisse früh erkennen und gezielt aus dem Weg räumen. Hierzu dient auch die Balanced Scorecard.

Praxis-Tipp: Ein „Change-Hindernis-Workshop“ kann helfen, Probleme offen zu benennen, ohne Schuldige zu suchen.

Kurzfristige Erfolge erzielen

Große Veränderungen dauern oft Jahre. Um die Motivation hochzuhalten, sind Quick Wins entscheidend – sichtbare Verbesserungen, die innerhalb weniger Monate eintreten. Diese Erfolge beweisen, dass der Wandel funktioniert, und stärken das Vertrauen in den Prozess.

Beispiel: Ein Unternehmen, das auf E-Rechnung umstellt, feiert die Reduzierung der Bearbeitungszeit um 30 % bereits nach der Pilotphase.

Veränderung beschleunigen

Nach den ersten Erfolgen besteht die Gefahr, dass Unternehmen sich zurücklehnen. Kotter warnt davor: Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Weitere Projekte sollten gestartet und die Veränderung auf zusätzliche Bereiche ausgeweitet werden, um die Dynamik zu nutzen.

Beispiel: Nach erfolgreicher Einführung eines neuen CRM-Systems im Vertrieb wird das System auch im Kundenservice integriert.

Neues in der Kultur verankern

Die letzte Stufe entscheidet, ob der Wandel Bestand hat. Neue Verhaltensweisen müssen Teil der Unternehmenskultur werden. Das bedeutet, dass sie in Prozessen, Stellenbeschreibungen, Zielvereinbarungen und sogar im Onboarding neuer Mitarbeiter verankert werden.

Praxis-Tipp: Erfolge dokumentieren, in Mitarbeitergesprächen ansprechen und in Leitlinien festschreiben.

Das 8-Stufen-Modell von Kotter ist kein starres Korsett, sondern ein flexibler Leitfaden, der an die jeweilige Unternehmenssituation angepasst werden sollte.

Seine Stärke liegt in der klaren Struktur und der Kombination aus strategischer Planung und menschlicher Führung. Wer diese Schritte konsequent umsetzt, steigert die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen und nachhaltigen Wandel erheblich.

Voraussetzungen für erfolgreiches Change Management

Klare Kommunikation

Nur wenn Anlass, Ziele und Ablauf klar vermittelt werden, entsteht Akzeptanz. Regelmäßige Meetings, Info-Mails und offene Sprechstunden sind bewährte Formate.

Führungskompetenz

Führungskräfte sind Schlüsselpersonen im Change Management. Sie müssen:

- Vorbild sein

- Konflikte konstruktiv lösen

- Vertrauen aufbauen

Beteiligung der Mitarbeiter

Veränderungen „von oben“ ohne Mitwirkung der Betroffenen scheitern oft. Beteiligung kann erfolgen durch:

- Workshops

- Feedback-Runden

- Arbeitsgruppen

Umgang mit Widerstand

Widerstand entsteht oft aus Unsicherheit oder Verlustängsten. Ein offenes Ohr, klare Argumente und individuelle Unterstützung sind entscheidend.

Widerstände im Change Management

Widerstand ist kein Zeichen von „Schlechtwilligkeit“, sondern oft ein Hinweis auf ungelöste Fragen.

Typische Ursachen:

- Angst vor Arbeitsplatzverlust

- Überforderung durch neue Technologien

- Unklare Vorteile

Gegenmaßnahmen:

- Frühzeitige Einbindung

- Erfolgsgeschichten teilen

- Individuelle Schulungen anbieten

Moderne Ansätze im Change Management

- Agiles Change Management – Anpassungsfähige Planung, kurze Zyklen, schnelles Feedback. Besonders geeignet in dynamischen Branchen.

- Kaizen und kontinuierliche Verbesserung – Statt großer Sprünge werden viele kleine Veränderungen umgesetzt – effizient und risikoarm.

- Change Management in der digitalen Transformation – Digitale Technologien erfordern nicht nur neue Tools, sondern auch neues Denken. Schulung in digitalen Kompetenzen ist Pflicht.

Erfolgsfaktoren im Change Management

- Vision: Ein gemeinsames Zielbild

- Führung: Aktiv und glaubwürdig

- Partizipation: Alle Betroffenen einbinden

- Kommunikation: Offen, klar, kontinuierlich

- Flexibilität: Anpassung an neue Erkenntnisse

- Erfolgsmessung: Fortschritte sichtbar machen

Fazit

Change Management ist kein Projekt mit festem Enddatum, sondern eine fortlaufende Führungsaufgabe. Wer strukturiert vorgeht, kommuniziert und Mitarbeiter mitnimmt, legt den Grundstein für nachhaltigen Erfolg.